5月15日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝辗转赶到位于四川北部的青川县木鱼镇看望受灾群众。这是温家宝在木鱼镇文武村的临时安置点看望灾民。新华社记者 姚大伟 摄

资料图片:5月13日,温家宝总理在四川绵阳九洲体育馆地震灾民安置点看望灾民。这是温家宝在安慰受伤儿童。 新华社记者姚大伟摄

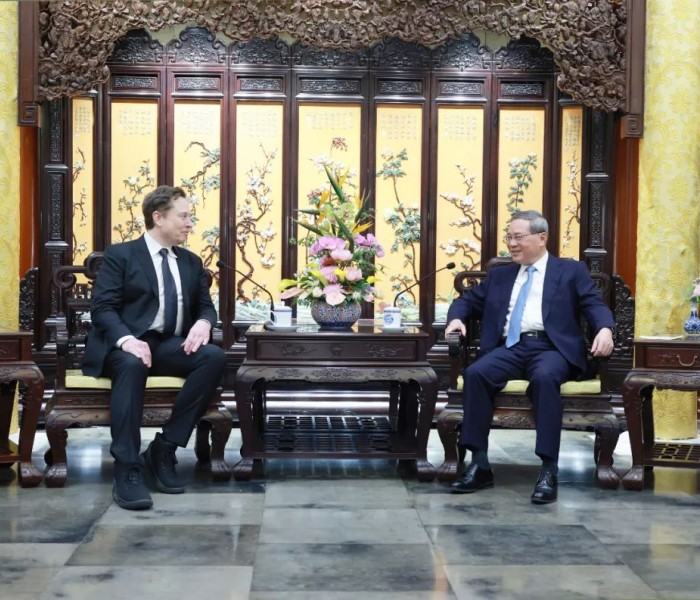

几周前西方媒体对中国的批评之声在四川大地震后被同情和赞叹取代。热泪盈眶、奔波在废墟中的“温家宝爷爷”,和在飓风卡特里娜期间表现不力的美国总统布什形成鲜明对比,改变了西方社会对中国领导人的印象。

中国体现出了大国自信

中国政府在救灾上工作出色,全世界媒体的报道也体现了这一点。温家宝总理手持麦克风,亲临第一线的画面,一反中国领导人在外国人心目中高高在上的神秘形象。中国政府在信息发布方面也大有进步,1976年唐山大地震3年后,中国才向国际社会公布死亡人数。

四川地震后,北京允许外国记者自由进入震区中心,他们发回的报道对于中国改善国际形象大有好处。

大多数评论认为,中国政府反应敏捷,在灾难处理上表现出了惊人的冷静和能力。西方媒体还特别提到,中国不拒绝外国援助,体现出了大国的自信和人道主义精神。出于自尊考虑,并非所有国家愿意接受外部援助:2004年东南亚海啸后,印度不愿意接受援助;美国在飓风卡特里娜后,也拒绝来自联合国和其他国家的援助。

中国领导人简直不是凡人

据电影《华氏911》的描述,布什总统当时在一个学校里给小朋友念书,听助手讲述了4架飞机出事的消息后,面无表情地又坐下了。当晚在白宫门前报道的美国记者们,10点来钟就被驱逐开去,因为总统大人要休息了。卡特里娜飓风过后由于政府应对不力,天灾变成了人祸,路易斯安那州变成了人间地狱。

“美国飓风”打碎了美国人对自己国家的信心,他们看到政府的反应是如此慢,如此无效,布什总统颇长一段时间甚至没意识到他该去灾区看看。美国的中国问题研究专家、《中国世纪》的作者奥蒂德·申卡尔(Oded Shenkar)表示,“中国在这方面的表现要好得多,中国领导人马上到了现场,卷起袖子救灾。”

美国人习惯了他们民选的一国之元首,有自己雷打不动的作息时间和工作计划。他们不知道,中国总理温家宝会在春节到煤矿和艾滋病村慰问。今年冬天他还飞往雪灾严重的地区,操着大喇叭安慰农民工。温家宝的这种工作方式赢得了中国人的普遍赞誉,使得他以高票在换届时再次当选。

温总理的执政方式让人回忆起另一位在中国深受爱戴的领导人周恩来。周恩来也经常下灾区安抚当地群众,每天伏案工作到凌晨,带着重病和外宾见面。相对频频休假,或是花边新闻频频的西方领导人来说,中国最高领导人简直不像凡人,难怪要“大惊小怪”。

对中国的“调色板”印象

但从西方媒体的一片表扬声中,也不难看出他们的偏见。

西方人对于中国的印象就像一个复杂的“调色板”。他们欣赏来自中国的廉价电视机,痛恨有质量问题的玩具;他们惊叹上海浦东群起的高楼,同时又在抱怨不该拆了那些老胡同。近年来中国的崛起进一步加深了他们脑海里的“中国威胁论”,借火炬传递机会拿西藏问题大做文章。

说到底,普通西方人对中国缺乏了解,中国和西方的价值观也有很大差距,但有一点是共同的,就是对和谐社会的追求。中国对人的尊重更多体现在追求富裕的生活,而西方则更多体现在对言论权的尊重。

中国在世界上形象的转变不是一日之功,奥运之前,国际社会对中国的关注可能史无前例。这对中国来说是一个倾听不同声音,进一步完善自己的好机会。“奥运期间会有3万个记者来华,3万人发出同一种声音岂不是很可笑?中国人要能容忍不同意见,这是一个民族成熟的标志。”美国布鲁金斯学会外交政策研究会中国中心资深研究员李成表示,“中国也有必要向世界宣传自己的核心价值观。对人的尊重,从对少数群体开始。”(顾蔚 英国路透社专栏作家)