威尔士风光 本版图片由牟丰京摄

威尔士首席部长罗德里·摩根接受重庆媒体代表团采访

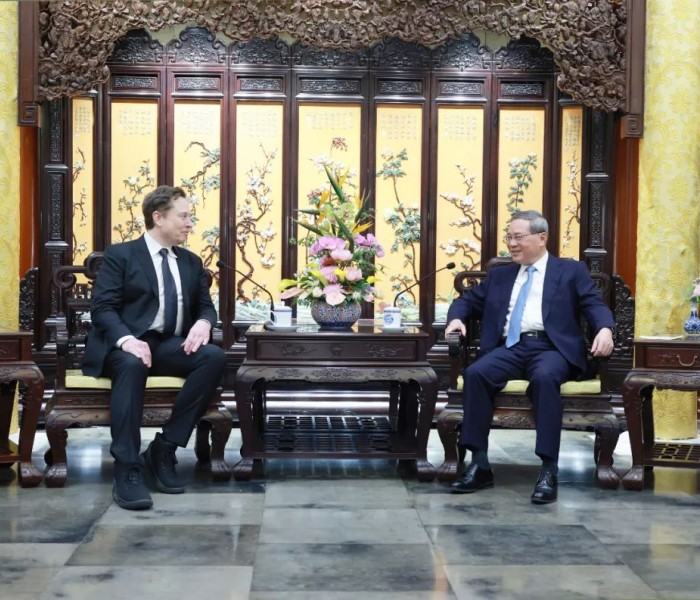

英国外交部气候变化与能源工作组负责人杰西卡·卡弗女士接受重庆媒体代表团采访

有一些名声,当事人不想要,但甩也甩不掉。2月25日,在英国外交部大楼的一间会议室里,几个重庆人和几个伦敦人聊了一会儿,就有了同样的感慨:“怎么还说咱们的城市是雾都啊!”

重庆和伦敦,历史上都曾一年最多有100多个雾天,各自落下了“雾都”的名声。伦敦动得早,从20年前开始,每年雾天已不过10天;重庆后起,但进步快,近几年来,年均30多个雾天。按理说,都早已达不到雾都的标准。

“要彻底告别雾都,不仅雾天要少,空气质量还得更好。”英国外交部气候变化与能源工作组官员对来访的重庆媒体代表团说,“重庆和伦敦,可以合作。”

伦敦治雾 已有百年

重庆媒体代表团应英国外交部和威尔士议会政府邀请,于2月21日至29日访问英国,就气候变化、环境保护及可持续发展等问题进行采访。

2月25日,在位于伦敦白厅街的英国外交部大楼前,英国外交部门礼宾司官员大卫介绍:“大楼建于19世纪60年代,白色的外墙当时就有争议,因为不耐脏。”

19世纪末期的伦敦,辉煌却又灰蒙蒙。由煤碳支撑的工业革命,让伦敦城内遍布工厂,家庭也烧煤取暖,煤烟排放量急剧增加。烟尘与雾混合变成黄黑色,经常在城市上空笼罩多天不散。

因此,从19世纪到20世纪初的文艺作品中的伦敦,无一不是雾蒙蒙的。“福尔摩斯和华生每次出场,都伴着雾色,不是作者柯南道尔为了增加神秘感,而是那时的伦敦,真的经常有雾。”大卫笑着说。

1875年,英国政府通过公共卫生法案,尝试减少城市污染。这被普遍视为伦敦人治雾史的开始,至今已百余年。

伦敦大雾 痛定思痛

“20世纪60年代,由于空气污染太重,外交部大楼成了黑色,洗也洗不干净,差点被拆掉。”大卫说。

那是伦敦空气质量记录中最不堪回首的一段时光。1952年12月的伦敦大雾事件,浓厚烟雾弥漫全城五天之久,几天内死亡人数比平时增加了4000人,死亡高峰与二氧化硫及烟尘的浓雾高峰基本一致。“这对英国人震动很大。”英国外交部气候变化与能源工作组官员说。

1956年,英国政府首次颁布清洁空气法案,大规模改造城市居民的传统炉灶,冬季采取集中供暖,在城市里设立无烟区,禁止烧煤,发电厂和重工业设施被迁到郊区。

1968年、1974年,英国政府又先后出台法案,要求工业企业建造高大的烟囱,加强疏散大气污染物,并规定工业燃料里的含硫上限。

一系列措施有效减少了烟尘和二氧化硫污染。1975年,伦敦的雾日由每年几十天减少到了15天,1980年降到5天,彻底摘掉了雾都的帽子。

“伦敦的空气,越来越好。外交部大楼经过清洗粉刷,恢复了白色,得以留存至今。”大卫说。

携手转型 空气更好

重庆下大力气治理空气污染,是从上世纪末开始的。回首重庆的一系列举措:改灶燃煤锅炉、设无烟区、污染企业“退二进三”,似乎与英国的空气清洁法案多有相似之处。据悉,从1991年至1997年,英国专家就曾和重庆市环保专家一起进行相关调研、论证。

在一些方面,重庆甚至比伦敦走得更远。例如,重庆所有出租车、公共汽车不烧汽油,改烧天然气,大量减少了尾气排放。对此,英国外交部气候变化与能源工作组官员很感兴趣:“汽车尾气是伦敦空气质量进一步提升的障碍。”

为减少汽车尾气排放,同时为伦敦中心区缓堵,从2002年开始,伦敦向进城车辆征收进城费,并计划到2010年,把市中心的交通流量减少10%到15%。鼓励居民购买小排量、清洁能源汽车。

今年2月,伦敦针对大排量汽车的进城费,已升至25英镑/天,折合人民币350元/天,一年9.1万元。

“一个大城市环境要更好,产业转型更为关键。”英国外交部气候变化与能源工作组官员说,伦敦乃至整个英国,环境比工业革命时期有了大幅提升,一个重要的原因,就是不再单纯依赖制造业,大力发展服务业和高科技产业。

而这正是重庆正在走的道路。“我们正在全球各地推动可持续发展城市项目,也希望能和重庆展开更多合作。”英国外交部气候变化与能源工作组官员说。

本报记者

记者手记

应对气候变化

需要气氛变化

“应对气候变化、节能减排,发展中国家和发达国家难道应该承担相同的责任?如何看待高耗能产业向发展中国家转移的问题?”

对我的问题,英国外交部气候变化与能源工作组负责人杰西卡·卡弗女士以发达国家的立场,外交官的辞令,阐述了6分多钟。说实话,我没听明白,但也没追问。

“算了,去年底巴厘岛联合国气候变化大会上都没说清楚这事,今天咱们也不扯了。”我笑着说完,发现卡弗女士也笑了。

确实,厘清责任担当固然重要,但更重要的是,先要营造一种合作的气氛。气候变化是国际性的问题,如果不通过国际间的合作,不可能得到解决。

应对气候变化的一大措施,就是减少石化燃料使用量。说起来简单,做起来难,这是革命性的转变,将改变整个能源结构、经济增长方式。“但现在国际外交、政治形势,还不允许这样一个转变发生。”卡弗女士说。

现在的气氛是,不管是发展中国家还是发达国家,都有顾虑。发达国家担心,如果做这样的改变,会不会影响其经济地位,而发展中国家也担心发展进度减缓。所有的国家都在观望,等别人先走一步,我再跟着走一步。

关于气候变化对经济影响的“施特恩报告”指出,如果我们现在采取行动面对气候变化,所要付出的经济代价,只是全球GDP的1%。如果不立即采取行动,负面影响会达到5%-20%。

“各国之间需要营造一个政治氛围,让大家意识到,应对气候变化是促使经济繁荣发展的重要因素、必要条件,而不是经济发展的阻碍。”卡弗女士说。

还有一点,气候变化问题并非无关紧要,而是今天就得行动。“去年中国肉价上涨很快,有一个重要原因,就是澳大利亚的干旱影响了国际粮价,造成养猪成本上涨。”

这位英国女外交官,还真会给中国人举例子。